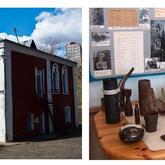

В Вышневолоцком краеведческом музее им. Г.Г. Монаховой проходит выставка И.Кугача, где представлены как старые, так и новые работы художника.

Основную коллекцию музея в 1920 году составили «памятники старины», хранившиеся в монастыре, коллекции монастырских икон, одежда церковнослужителей, библиотека монастыря, церковная утварь.

В рамках федерального проекта «Социальная активность» ТГОМ призывает волонтеров ознакомиться с вариантами добровольческой деятельности в Тверском регионе.

В 2020 году одной из главных задач Конкурса является выявление и представление широкой общественности талантливых и одаренных молодых людей разных национальностей, занимающихся творчеством с использованием уникальных традиционных техник, инструментов, приемов и навыков на национальных языках.

14 ноября в 15:00 в Детском музейном центре ТГОМ состоится мастер-класс по обратному декупажу.

Творческие мастер-классы по работе с бумагой ждут детишек от художника, педагога Марии Бохан!

Коллекция кукол в народных костюмах России, а также соседних государств собрана коллекционером Екатериной Васильевой.

Сборник подготовлен Старицким краеведческим музеем совместно с историческим факультетом Тверского государственного университета.

В Ржевском краеведческом музее заработают аудиогиды на четырех языках. Решение о выделении дополнительных средств на развитие учреждения принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

По 14 ноября ежедневно открываются для бесплатного просмотра новые фильмы на сайте http://www.cinema-rp.com/.